2025 年 6 月 26 日,江西服装学院 “禾” 为青年乡村振兴调研团一行来到了上饶市万年县裴梅镇,正式开启了社会实践活动。万年县作为中国稻作文化的重要发源地之一,在我国农业发展史上占据着举足轻重的地位。裴梅镇作为万年县内的文化瑰宝,不仅承载着千年的稻作文明,更在新时代乡村振兴的浪潮中展现出蓬勃的生机与活力。此次调研活动,不仅是对裴梅镇文化传承与农事风貌的一次深度探索,更是响应国家乡村振兴战略、推动青年力量融入乡村建设的重要实践。裴梅镇新时代文明实践所负责人曹建金、镇团委书记兼执法大队长吴俊、万年县博物馆文博副研究员王炳万等参与了此次活动。

走进稻作起源地 开启文化溯源之旅

当日 8 时 30 分,调研团首站抵达万年仙人洞遗址。该遗址作为我国极为关键的史前文化遗迹之一,其考古发现可追溯至 20 世纪 60 年代,当时出土的一批陶器、石器等文物,经专家考证,证实了早在一万多年前,这里就已存在较为成熟的稻作农业。这一发现,将中国稻作文化的起源时间向前推移了数千年,为世界农业史的研究提供了珍贵的实物资料。队员们齐聚遗址现场,全神贯注地聆听专业讲解,深入探究万年稻作文化背后所承载的悠远历史底蕴与独特价值导向,感受到了先辈们的非凡智慧与勤劳务实精神。

稻作文化作为中华民族传统文化的重要组成部分,其发展历程贯穿了中国古代社会的方方面面,从早期的刀耕火种到精耕细作的农业技术体系的形成,不仅推动了农业生产的发展,更在社会结构、文化习俗、科学技术等多个领域产生了深远影响。了解稻作文化的发展脉络,对于我们把握中国古代社会的变迁、理解中华民族传统文化的精髓具有重要意义。

深入稻田一线 体验农耕文化魅力

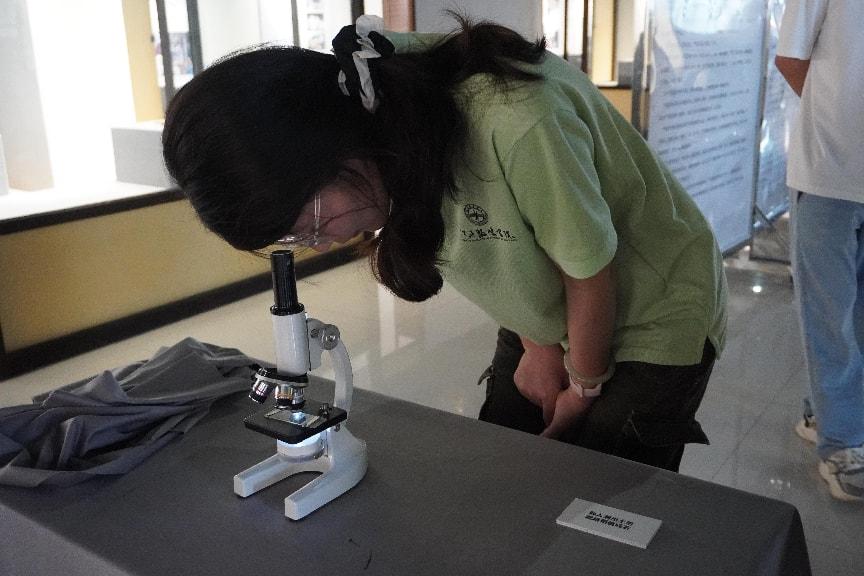

随后,调研团前往万年县博物馆。馆内,万年县博物馆文博副研究员王炳万凭借深厚学识,依托丰富多样的展品资源,生动形象地为队员们剖析了万年县历经岁月洗礼的历史变迁、稻作文化逐步形成与发展的脉络走向,着重强调了裴梅镇在其中扮演的关键角色。万年县博物馆作为当地的综合性博物馆,馆藏丰富,涵盖了历史文物、自然标本、民俗艺术等多个领域。与稻作文化相关的文物展品尤为珍贵,从新石器时代的石镰、陶罐到历代的农具、粮票,再到现代的水稻品种展示,全方位展现了稻作文化在万年县的传承与发展历程。

队员们在参观博物馆的过程中,逐步构建起对裴梅镇稻作文化的全方位、深层次认知体系。通过这些珍贵文物和详实资料的展示,队员们深刻认识到裴梅镇的稻作文化是中华民族农耕文明的重要组成部分。

时至下午,调研团深入裴梅镇稻田,亲身投入到插秧的农事劳作实践当中。在曹镇长与当地农民伯伯的悉心指导之下,队员们纷纷挽起裤脚,手握秧苗,秉持饱满热情与十足干劲,一边卖力劳作,一边高声呼喊着 “栽禾哟!栽禾哟!” 的激昂口号,使得整个稻田现场气氛热烈非凡、欢声笑语不断。

插秧作为水稻种植的关键环节,不仅需要农业技术,更考验着劳动者的耐心与毅力。传统插秧方式主要依靠人工手动操作,随着农业现代化推进,虽然部分地区采用机械化插秧,但在地形复杂或小规模农田,人工插秧仍具优势。人工插秧可根据田块形状、土壤肥力灵活调整种植密度和行距,有利于提高水稻产量和质量。与农民伯伯交流中,队员们了解到裴梅镇水稻种植有严格季节性和农事安排。从春季育秧、插秧,到夏季田间管理,再到秋季收获、储藏,每一个环节都凝聚着农民心血和智慧。

践行青春使命 助力乡村振兴伟业

总体而言,此次江西服装学院 “禾” 为青年乡村振兴调研团在裴梅镇开展的系列活动,作为学院 “文明行” 社会实践活动的关键组成部分,意义重大。调研团成员们通过参观万年仙人洞遗址、万年县博物馆以及亲身参与插秧等多元实践活动,实现了对裴梅镇稻作文化的深度探究与全面把握,切实增强了对乡村振兴战略的理性认知与情感认同。

乡村振兴战略作为新时代解决我国 “三农” 问题的总纲领,涵盖产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等多个方面。裴梅镇积极探索以稻作文化为依托的特色发展之路,挖掘稻作文化的历史价值、文化内涵和旅游潜力,推动一二三产业融合发展,努力实现农业增效、农民增收、农村增绿的目标。

展望未来,调研团将遵循 “受教育、长才干、作贡献” 的核心宗旨,持续深入基层一线,扎根广袤乡村大地,为推动裴梅镇经济社会高质量、可持续发展注入青春动能与智慧力量。队员们将以实际行动践行新时代青年在乡村振兴伟大事业中的责任担当与使命愿景,在希望的田野上书写属于青春的壮丽篇章,为实现农业农村现代化贡献源源不断的青春力量。