这个夏天,滨州医学院“风华正茂·红色印记”薪火循迹实践团踏上胶东热土,开展以“碧海丹心·山东近代海防红色基因传承”为主题的社会实践活动。队员们先后走进蓬莱阁、烟台东炮台、刘公岛、青岛海军博物馆等多处海防遗址,通过实地探访、深度访谈、影像记录等方式,触摸历史脉络,倾听时代回响,传递海防精神。

图为定远舰实图。高一凡 供图

走进遗址,触摸历史的温度 在蓬莱阁,队员们不仅领略了“山海第一关”的壮美,更深入了解了其作为明清海防前哨的军事价值。蓬莱水城的防御布局、东西炮台的铁炮遗迹,无声诉说着戚继光抗倭的英勇往事。在烟台东炮台,欧式棱堡设计与克虏伯巨炮令队员们震撼不已,墙上的弹痕更是那段浴血岁月的深刻印记。

刘公岛作为甲午战争的重要见证地,带给队员们深深的震撼与沉思。甲午战争博物馆内的文献、武器和场景复原,让历史变得可触可感;定远舰复制品上的每一处细节,都唤起对北洋将士的深切缅怀。而在青岛海军博物馆,从初建时期的小艇到如今的航母模型,中国海军的飞跃发展让队员们倍感自豪。

图为采访记录图。任天娇 供图

倾听声音,传递海防的记忆 实践团在走访过程中,特别注重与游客、市民和当地居民的互动交流,通过问卷、访谈等多种形式,广泛收集公众对于海防历史的认知与情感反馈。不同年龄、不同身份的受访者,从白发长者到青春少年,从外地游客到本地居民,都表达了对海防历史的关注和对民族精神的认同。一位年逾七旬的老兵动情地讲述家族三代从军报国的故事,让队员们深受感动;一群中学生则对海防科技和历史事件表现出浓厚的兴趣,提出了许多值得深思的问题。

这些跨越代际、跨越背景的真实声音,不仅丰富了实践团的调研素材,也让海防历史从静态的遗迹转化为动态的记忆传承,增强了历史教育的亲和力和传播力。通过面对面的交流,队员们也更清晰地感受到海防历史在当代社会中的回响与价值。。

转化成果,让历史“活”起来 在实践过程中,团队注重将调研素材转化为青年喜爱的传播产品。他们拍摄“一分钟海防故事”短视频,设计“海防记忆”口袋书,整理口述史访谈,用“微视角”讲述“大历史”。在青岛海军博物馆,队员们还尝试开展“青春版”讲解,用同龄人的语言向青少年传递海防知识,收到良好反馈。

图为东炮台图。王秀茜 供图

感悟初心,扛起时代的使命 从蓬莱到威海再到青岛,一路走来,队员们深刻认识到,海防遗迹不仅是石头和钢铁,更是一代代中国人守土卫国的精神象征。作为医学学子,大家更加坚定了“以医心承红心”的信念,将把海防精神中的爱国、坚守、担当融入未来的学医之路,用实际行动守护人民健康、助力强国建设。

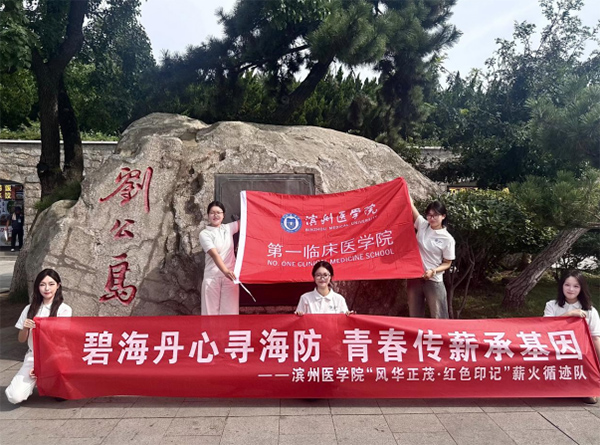

图为刘公岛合照图。孔钰文 供图

此次社会实践不仅是一次历史的寻迹,更是一堂生动的思政课。滨州医学院的学子们用脚步丈量海防热土,用心灵感受红色血脉,用青春传递海防精神,展现了新时代大学生的责任与担当。他们通过自己的实践与传播,让更多的人了解海防、关注海防、铭记历史,从而共同守护历久弥新的红色基因,延续中华民族的精神命脉。