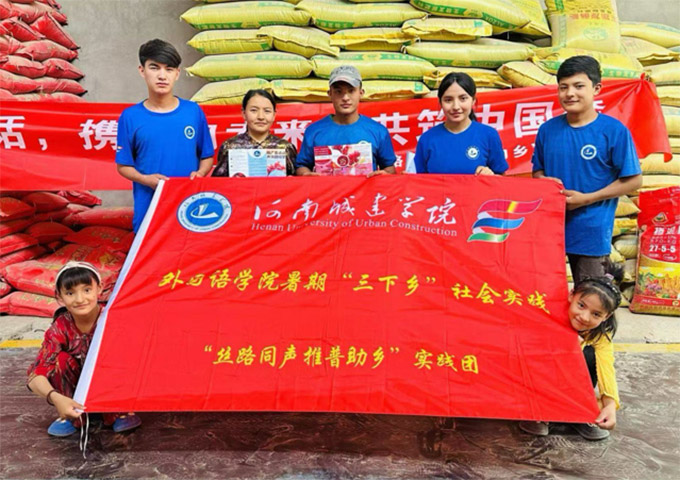

(通讯员:崔梦梦)为深入贯彻落实党的二十大关于“加大国家通用语言文字推广力度”的决策部署,响应教育部《2025年“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动》安排,河南城建学院外国语学院“丝路同声推普助乡”国家级重点实践团于7月1日至15日奔赴新疆和田墨玉县、内蒙古包头市等地少数民族聚居区,开展“推普助振兴,青春绘祖国”专项实践。

实践团首站深入新疆和田墨玉县喀尔赛镇、巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市开发区等地,通过入户访谈、问卷调研和课堂观察,精准调研当地普通话普及现状。调研发现,当地15岁以下青少年普通话普及率已达92%,但60岁以上群体使用率不足38%,存在明显的“方言孤岛”现象和隔代沟通障碍。图为队员进行入户调研。

针对调研结果,团队创新设计“童声同语课堂”和“青春夜校”等沉浸式活动。在内蒙古包头市昆都仑区钢37社区,“国旗下的普通话”晨读班利用童谣、绘本、情景剧等形式,帮助学龄儿童矫正发音、规范用语。夜幕降临,墨玉县喀尔赛镇的“青春夜校”普通话公益班则聚焦“日常交流、就医问药、集市买卖、手机支付”四大生活场景,通过“一对一”纠音、“情景模拟”对话和“字词闯关”游戏,让少数民族群众在家门口轻松学习实用普通话。活动照片显示队员在晨读班教学。

实践团坚持“语言为桥、文化为魂”,巧妙将国家通用语教学融入当地文化。在墨玉县喀尔赛镇新时代文明实践站,团队以维吾尔族经典故事《阿凡提与巴依老爷》为蓝本,编排情景剧《石榴树下学国通语》。剧中融入“巴扎砍价”、“葡萄干电商直播”、“古丽大婶去医院”等生活桥段,将“您好、谢谢、多少钱、微信支付”等高频词句与幽默表演结合,吸引村民在欢笑与跟读中完成“听-说-演”的语言训练。照片记录了大学生与村民共同演绎的生动场景。

团队成员、英语专业学生伊丽姆努尔·赛伊布拉深有感触:“当维吾尔族小朋友用标准的普通话喊出‘我们是祖国的花朵’时,我深刻感受到语言文字不仅是沟通的桥梁,更是铸牢中华民族共同体意识的纽带。”图为队员在包头社区与孩子们互动教学。

作为教育部重点团队,河南城建学院“丝路同声推普助乡”实践团以精准调研为基础,以创新课堂为载体,以文化融合为特色,有效提升了边疆地区群众的普通话应用能力,为服务乡村振兴、促进民族团结贡献了青春力量。下一步,学院将以此荣誉为新起点,持续为乡村振兴注入语言动能。