2025年7月15日,成都市长林盘社区

7月15日在长林盘社区,来自成都理工大学的“靛蓝传承者”社会实践团队开展了主题为“非遗扎染进社区,文化传承润民心”的自贡扎染科普活动。此次活动通过科普讲解、技艺展示、动手体验等环节让社区居民零距离体验自贡扎染的独特魅力,为我国非遗文化传承与推广注入新活力。

(“靛蓝传承者”社会实践团队合影) (“靛蓝传承者”社会实践团队 供图)

政策赋能:守护文化根脉的时代使命

在国家“文化强国”与“非遗活态传承”战略引领下,自贡扎染作为国家级非物质文化遗产,正迎来历史性发展机遇。2025年,四川省深化“非遗+互联网”模式,推动传统技艺融入社区教育和文旅融合工程。然而,现实挑战依然尖锐:传承人老龄化率超75%,掌握“针绞”绝技的老艺人不足20位;天然靛蓝染料因板蓝根种植萎缩而濒危;机械化印染产品以低价冲击市场,手工扎染生存空间被挤压。“靛蓝传承者”团队以“线下体验+线上宣传”双轨并行模式,致力于推动非遗文化传承。

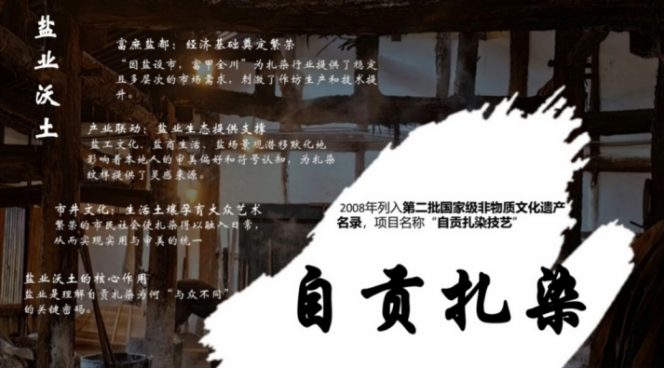

千年密码:盐井滋养的蓝白史诗

“自贡扎染的基因深藏在盐业历史中。”非遗研究者李教授在社区讲座中展开一幅清代《盐场图》,“富庶盐都的经济基础催生了多层次的染织需求,而盐工文化则塑造了独特的审美符号。”

(“靛蓝传承者”社会实践团队 供图)

盐颗花以放射晶簇纹模拟井盐结晶,致敬“衣食之源”;

天车纹用层叠交错的几何架构,记录采盐巨架擎天的工业图腾;

蛾蛾花(对称蝶纹)寓意祖先庇护,藤蔓缠枝纹歌颂生命韧性。

1.经济与文化的共生密码:

(社区居民参与活动) (“靛蓝传承者”社会实践团队 供图)

明清时期,盐商定制扎染帷幔彰显身份,盐工则用靛蓝粗布制作工装。富庶的市民社会催生了多层次需求,使扎染融入婚丧嫁娶等生活场景。

2.蓝白哲学的当代解读:

“七浸七晒的‘青出于蓝’过程,暗含东方哲学中‘厚积薄发’的智慧。”现场工作人员解释。检测报告显示,传统靛蓝染料对多种细菌抑制率超85%,印证古人对“染于苍则苍”的科学认知。

破局之路:传统技艺的当代重生

(参与者作品展示) (“靛蓝传承者”社会实践团队 供图)

1. 教育扎根,播撒传承火种

在四川轻化工大学扎染实训室,学生正学习132种针法档案库记录的“针绞”技艺。同步推进的“非遗进校园”工程已覆盖全省50所中小学,孩子们在劳动课上体验捆扎技法。某社区活动中,一名小女孩高举晕染出冰裂纹的方巾欢呼:“像打开了星空盲盒!”

2. 科技赋能,破解传承瓶颈

省非遗中心建立的纹样数字基因库收录逾千种传统图案,通过3D建模还原微距针法轨迹。生物工程团队开发的靛蓝微生物发酵技术,将染液制备周期从21天缩短至72小时。“用科技降低学习门槛是关键。”技术负责人展示手机程序:扫描纹样即可获取技法教程。

3. 设计破圈,激活文化基因

“天车纹”解构系列亮相国际时装周,几何线条演绎工业美学;公共艺术《盐结晶生长》用扎染幕墙模拟井盐形态,吸引年轻群体打卡。设计师坦言:“将海棠纹转化为现代印花后,社交媒体咨询量增长300%。”

4. 生态造血,贯通产业经脉

“合作社+电商”模式成效显著:2025年上半年,自贡扎染文创产品线上销售额同比增长120%,土布手包、扎染灯饰通过跨境平台销往日韩。非遗工坊数据显示,青年从业者占比从2020年的8%提升至28%。

社区实践:让非遗扎根生活土壤

长林盘社区活动中,居民们沉浸式体验扎染制作。多位老人首次知晓“花纹源于防染原理”,年轻母亲感慨由别样的捆扎设计方法而生的千变万化的别致纹样。

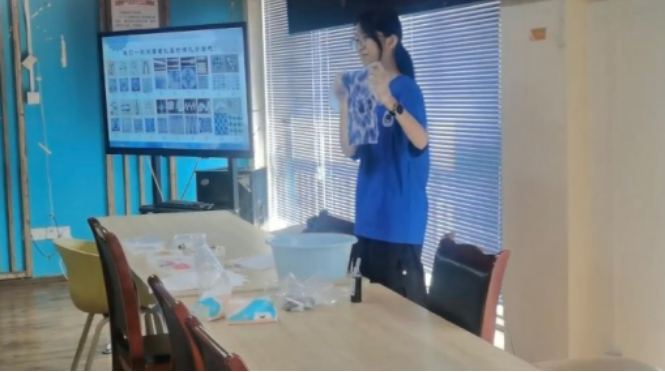

技艺复现环节:

(团队成员向居民们展示扎染操作步骤)(“靛蓝传承者”社会实践团队 供图)

工作人员演示基础技法:捆扎法制成星云纹理,夹扎法产出棱角分明的几何纹。参与者用橡皮筋、木片等工具创作,拆线时惊呼声此起彼伏。

结语:在蓝白经纬间织就未来

当大学生用盐颗花纹设计毕业作品,当数字纹样库向全球开放共享——这门千年技艺正印证非遗活化的真谛:

“保护非遗的本质,是让文化基因在当代生活中继续脉动。”

——摘自《中国非物质文化遗产保护发展报告》

自贡扎染的蓝白世界,既是盐都先民“道法自然”的智慧结晶,更为现代人提供着文化认同的坐标。当每一次捆扎与浸染在社区重现,传统便以最质朴的方式,完成从历史向未来的摆渡。

供稿:成都理工大学“靛蓝传承者”社会实践团队