“中华优秀传统文化是中华文明的智慧和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。”黄河文化作为中华文化宝库中熠熠生辉的重要组成部分,承载着中华民族数千年的历史记忆与精神寄托。

黄河,这条奔腾不息的母亲河,自古流淌至今,见证了华夏大地的沧桑巨变,孕育了璀璨夺目的黄河文明。从古老的仰韶文化到雄伟的秦始皇陵兵马俑,从悠扬的信天游到激昂的黄河大合唱,黄河文化以其深厚的底蕴滋养着一代代中华儿女。在齐鲁,河承万象,她用草编艺术连接传统与现代,编织出博兴乡村振兴的锦绣画卷;她用动力赋能推动德州从“因河而忧”到“因河而兴”的跨越,如今正迈向“因河而强”的新征程;她用妙手托起东营油田从盐碱荒滩到能源脊梁的蜕变。

7月7日至7月16日,青岛城市学院“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团的成员们,正是沿着“探”与“忆”相结合的主线,知行合一地以滨州、德州、东营为实践阵地,开展对新时代黄河故事的学习与探索,实践团的脚步沿着黄河,从东营行至博兴,他们用眼睛感受黄河的壮美,用耳朵倾听黄河的故事,用行动切身投入基层实践……

(图1青岛城市学院“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团与党徽模型合影)

一、博兴·河哺艺乡

抵达博兴站,一场浸润着黄河文化底蕴的旅程就此展开。在文化馆内,讲解员王老师的讲解如一条线索,将当地的非遗瑰宝与人文记忆串联成生动的画卷,让我们得以近距离触摸这片土地的文化脉搏。

文化之行的第一站聚焦于吕剧的前世今生。王老师细致梳理了这一地方戏曲的形成脉络,从早期民间小调的雏形,到因黄河流域民俗交融、劳作场景孕育而生的艺术形态,让我们深刻理解了吕剧与这片土地的深厚羁绊,吕剧不仅是戏曲艺术的瑰宝,更是黄河文化在民间艺术中的生动体现。

随后,王老师带我们走近草柳编的匠心故事。他首先介绍了博兴草编的历史渊源——博

兴县湖滨镇地处麻大湖之滨,盛产苇草、蒲草、三棱草,自古便是草编的重要产区,在现代,博兴草编远销海外,因此博兴被誉为“中国草柳编之乡”。实践团成员由博兴草柳编联想到了黄河口草编,在垦利区做实地调研时,实践团有幸联系到黄河口草编传承人张奎善老师并仔细学习黄河口草编文化,黄河口草编创新运用“火燠”技艺——将材料置于蜡烛火焰外焰烘烤,通过精准控制火候和力度,使其热胀变形,最终弯曲成所需的形状。这一技艺难度极高,需心、眼、手协调一致,成品却几乎看不出火烤痕迹,展现了匠人对自然的深刻理解与艺术的极致追求。

(图2“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团与黄河口草编传承人张奎善老师合影)

了解到实践团在垦利区学习过草编相关知识后王老师还特别提到,无论是博兴草编的细腻工艺,还是黄河口草编的独特技法,都承载着黄河流域人民的生存智慧。古代先民用草

编储存酒水,在容器瓶口涂抹纸与猪血的混合物防潮防渗;用草编编制生活用品,草鞋陪伴劳作者走过黄河岸边的岁月。如今,这些非遗技艺正与现代市场结合,成为乡村振兴的重要抓手,带动就业,焕发新生。

舌尖上的黄河文化和记忆中的黄河刻印同样令人难忘。王老师讲述了水煎包因黄河码头商旅聚集而兴起的故事,金黄酥脆的外皮里,包裹的是当地人对生活的无限热爱。而谈及丈八佛时,王老师眼中泛起温情——这座历经沧桑的佛像,承载着他童年时听老人讲古的记忆,也见证着博兴人的精神传承。

走出文化馆,实践团成员们都沉默着、回味着、思考着……这场旅程不仅让实践团成员们触摸到非遗技艺的温度,更读懂了黄河文化如何在岁月流转中滋养着一方水土与人文。从吕剧的婉转唱腔到草编的火燠技艺,从水煎包的市井烟火到丈八佛的精神传承,每一项技艺、每一段故事,都让实践团对“文化传承”有了更鲜活的理解,收获满满,意犹未尽……这场黄河文化的浸润之旅,必将成为我们实践记忆中最珍贵的一章。

二、德州·漕运新生

“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团走进山东夏津黄河故道旅游小镇,这片承载着千年农耕文明的土地上,静静依偎在黄河故道的臂弯里。6000亩古桑树群郁郁葱葱,2万多棵百年古桑诉说着岁月的故事,它们不仅是全球重要农业文化遗产,更是黄河文明与现代农耕交融的生动见证。

漫步古桑林间,仿佛能听见历史的声音,清代县令曾逢年推广种桑的往事,与黄河改道形成的沙质土壤交织成独特的故事。如今,"白桑+无籽大十+鲁桑"的品种组合,让这片曾经贫瘠的黄河故道焕发新生;文化节上,桑皮纸制作七道工序的精湛展示、桑蚕养殖的生动表演,让传统技艺焕发时代光彩;"古桑王"枝繁叶茂,硕果累累,成为最受欢迎的旅游打卡地;当红色遗址与桑文化相映成趣,革命故事通过文艺演出代代相传,让人们在品味桑文化的同时,也能触摸红色记忆的温度,特别值得一提的是,这片古桑林所在的黄河故道,曾是古代漕运的重要通道,如今,虽然漕运的帆影不再,但"古桑经济"正续写着新的漕运传奇——桑果通过现代物流网络运往全国各地,桑产品通过电商平台走向千家万户,文化节吸引的游客络绎不绝。这何尝不是一种新时代的"漕运新生"?

(图3“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团与村委干部合影)

在毗邻夏津黄河故道旅游小镇的后屯村,“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团看到了乡村振兴的生动实践。村支书带领村民探索乡村振兴的可行性道路,直播带货让桑果采摘和加工工艺走进千家万户,让观众了解产品的特色与优势;与可靠的物流企业合作,优化配送路线和流程,提高运输效率,建立物流信息跟踪系统,升级冷链物流系统将鲜果损耗率大大降低;文创产品的开发更是让桑叶画、桑果面膜等产品成为市场新宠,赢得市场认可。这些创新不仅拓宽了销售渠道,更为乡村旅游注入了新的活力。经过调研讨论实践团也发现,桑果保鲜技术不足、红色文化挖掘不够深入等问题仍然存在。实践团建议引进真空预冷设备延长保鲜期,开发VR红色体验项目丰富旅游内涵,推动建立"高校-合作社"产学研基地。

临别时,夕阳为古桑树镀上金色的光,实践团成员们站在黄河故道上远眺,这片土地告诉我们,乡村振兴不是简单的产业移植,而是要让传统智慧与现代文明交相辉映。作为新时代青年,实践团将继续关注这片热土的发展,让千年桑韵在新时代绽放更加绚丽的光彩,让古老的黄河故道,在新时代续写更加辉煌的篇章!

三、东营·河油共兴

(一)油脉千钧力

“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团成员循着黄河的足迹,从工业记忆到文化传承再到生态奇迹,在东营完成了跨越千年的黄河对话。

站在华八井纪念广场,这座静静矗立的功勋井架,像一本厚重的历史教科书,在阳光下诉说着石油先辈的热血征程,实践团的成员们触摸着锈迹斑斑的纪念钢板,凝视浮雕上定格

的奋斗身影,仿佛穿越时空与那段激情燃烧的岁月对话。华八井1961年2月28日开钻,4月6日完钻,1755.88米的井深,3月5日油砂显现,4月16日日产8.1吨工业油流——这组跃动的数字背后,是石油人用脚步丈量荒原、用简陋设备叩问地层的壮举。在钻机轰鸣声中,他们以"石油工人一声吼,地球也要抖一抖"的豪情,在齐鲁大地竖起能源报国的精神丰碑。

(图4华八井纪念钢板)

抚摸钢板上的勘探数据,实践团成员们读懂了——华八井1755.88米的井深,丈量着石油人的坚韧;3月5日油砂初现的惊喜,见证着科学探索的严谨;4月6日完钻的精准记录,镌刻着工业文明的精度。这些锈蚀的钢板不仅是历史的注脚,更是精神的路标。当年石油工人顶风沙、战烈日,在设备匮乏的条件下创造的奇迹,启示着新一代的青年:新时代的"勘探精神"从未过时——它体现在乡村振兴田野调查的细致入微里,彰显在科技创新攻坚克难的执着中,流淌在每个青年学子勇担使命的血脉里。

离开展厅前,夕阳为井架镀上金边。实践团成员们约定:要把华八井的故事带回校园,让这份"我为祖国献石油"的赤子情怀,在更多青年心中生根发芽,因为每一代人都有自己的"勘探场",无论是地下油层还是生活的任何场景,都需要我们以青春为钻头,在时代的地层深处,钻取属于中国青年的精神"工业油流"!

(二)河风万古声

实践团成员带着对母亲河的敬畏走进东营黄河文化馆。柔和的灯光下,历史的褶皱在展品间层层展开,黄河文化的厚重与红色基因的热烈在此交织,编织出一曲动人心弦的黄河史诗。

实践团来到"南泥湾精神"展区,展区内的黑白照片里先辈们挥舞农具的身影跃然眼前,锄头撞击泥土的闷响仿佛穿越时空,与黄河儿女治理水患的号子声产生奇妙共鸣。在物资极度匮乏的年代,他们用双手将荒滩变良田的自力更生精神,恰与黄河流域自古抗争洪旱的坚韧品格相契合。 "太行精神、吕梁精神"的展板上抗战故事与黄河奔腾的气势形成震撼呼应,太行儿女用血肉之躯守护家园的壮举,让我们想起黄河千百年来孕育的文明坚韧。这些精神火炬不仅照亮了历史,更为当代黄河生态保护提供了精神坐标,守护黄河,本质上是对先辈信念的传承。

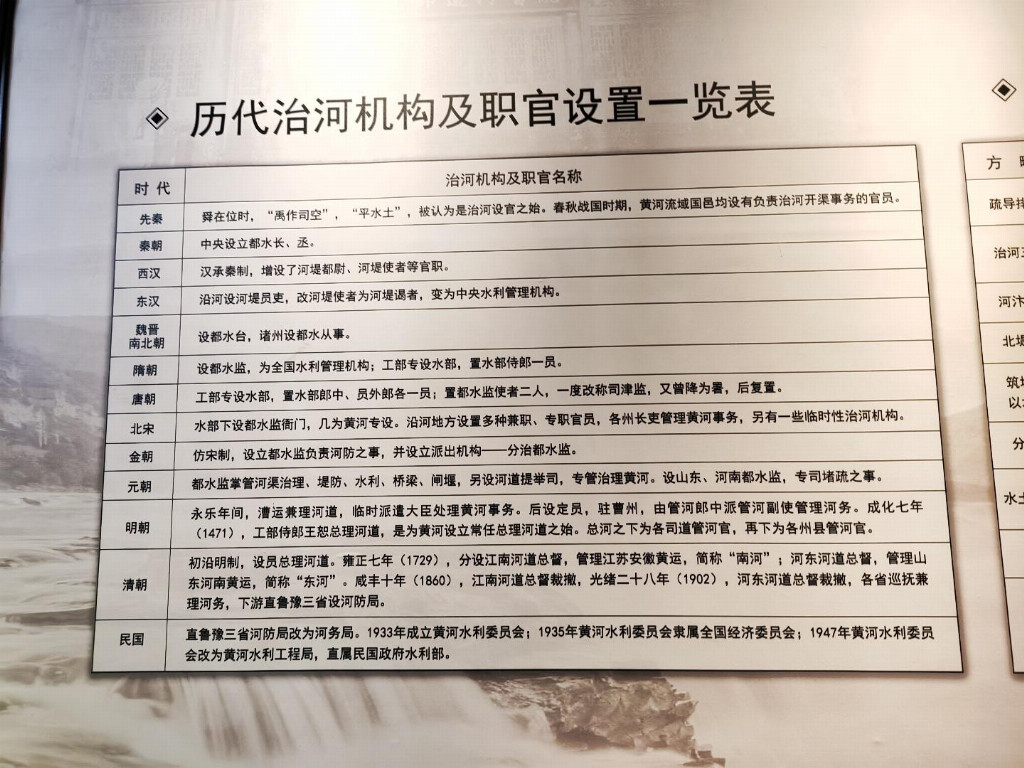

(图5“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团学习历代治河机构)

在"历代治河机构"展陈前,实践团成员驻足良久。历代治河机构及职官设置的展示区,像是一部厚重的治河史志,摊开在世人面前,从先秦治河官员的初步尝试,到唐宋时期精细化的职官体系,这些非生态的文化遗产,守护着黄河文化的历史根脉,这张跨越千年的"治河路线图",是黄河文化生生不息的见证,更是人们应对黄河挑战的智慧传承。实践团成员郭禄存同学感叹:"这些竹简上的官职名称,不仅是历史符号,更是先民智慧的结晶。"每一处治河成败的经验,都化作文化基因,提醒人们黄河保护需要现代科技,更离不开对传统的敬畏;黄河守护,不仅要守护她的生态,更要守护她所承载的千年文化记忆。

离馆前,成员们在展厅交流实践心得,他们深刻认识到:新时代的青年,既要读懂黄河文化的历史厚度,更要担当传承创新的时代使命。同时希望做一颗文化种子,让黄河精神在更多年轻人心中生根发芽!

(三)泥火一脉承

站在黄河入海口的滩涂上,泥沙与草木的气息扑面而来。脚下是黄河冲积的新土,远处白鹭掠过碱蓬丛,这片湿地不仅是生态屏障,更是黄河文化的鲜活载体,而王学芳老师和她的黄河陶泥工坊,正用一捧捧黄河泥,书写着传统手艺的现代篇章,也让生态保护的理念融入非遗传承。

(图6“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团与王学芳老师交流)

“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团成员们调研了解到,最初,只有王学芳和几位同路人守着黄河滩的陶泥,在简易作坊里摸索捏塑与烧制,器物上的每一道纹路,都带着黄河滩的风与沙。他们深知,黄河泥的珍贵不仅在于可塑性,更源于这片湿地的生态馈赠,守护黄河口生态,就是守护陶泥的根脉。手艺传承转折来自与高校艺术专业的合作,学生们不仅带来新潮设计,还将生态保护理念融入创作,陶器纹样中,湿地候鸟、碱蓬丛生的景象被巧妙呈现;烧制工艺上,团队尝试减少能耗,探索环保釉料,一件件作品从实用器皿升华为讲述东营生态故事的文化符号。王学芳团队不断尝试,他们用芦苇绒增韧坯体,柴烧与电烧结合降低碳排放,纹饰中融入油田钻井平台与盐田风光,展现人与自然共生的智慧。传承更在工坊里悄然发生,老匠人教拉坯时讲述黄河湿地变迁,年轻人用数字技术记录传统工艺,甚至设计环保主题陶艺课程,向游客和孩子们传递生态理念。

临走前实践团收到了一份特别的礼物,是张学芳团队做的一份鱼形黄河陶泥作品,成员们带着感动与好奇细细观赏、触摸……据了解,张学芳团队会习惯将一尊尊黄河陶泥作品赠与来参观学习的青年学生们,那一尊尊被送出的黄河陶泥作品,或许是一只缠着九曲纹路的陶罐,或许是一方缀着飞鸟釉彩的镇纸,它沉甸甸的,不仅是泥土的分量,更是一群人用双手接续的文化脉搏——从守艺到创新,从个体坚守到产业生根,从生态保护到文化传承,黄河的故事,永远在生长。青年人接过黄河陶泥作品,走向不同的地方,于是黄河分流南北,文化传承万千,小鱼小鱼在黄河之水的浪潮下快快游,带着黄河的气魄,勇跃龙门,搏击海潮!

滔滔黄河水奔涌向海,“探忆黄河行”暑期“三下乡”社会实践团成员们深切感受到这条母亲河不仅是地理上的纽带,更是中华文明的精神图腾。从东营的油田崛起,到博兴的草编新生,从德州的"因河而忧"到"因河而强",黄河文化始终在传承中创新,在激荡中焕发新的生命力!作为新时代青年,我们以脚步丈量黄河的厚重,用实践回应历史的召唤——守护黄河根脉,讲好黄河故事,让中华优秀传统文化在新时代的征程中继续奔腾向前,成为我们民族屹立于世界文化之林的永恒底气!

(供稿人:石艺苒)