文 刘浩天 图 路润哲

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极响应国家推动非物质文化遗产实现现代化传承与创新发展的战略部署,“豫见非遗”暑期社会实践团于活动期间充分发挥高校学科优势,创新性运用3D建模、3D打印等数字技术赋能非物质文化遗产保护与传播,为古老技艺注入青春智慧与时代动能。

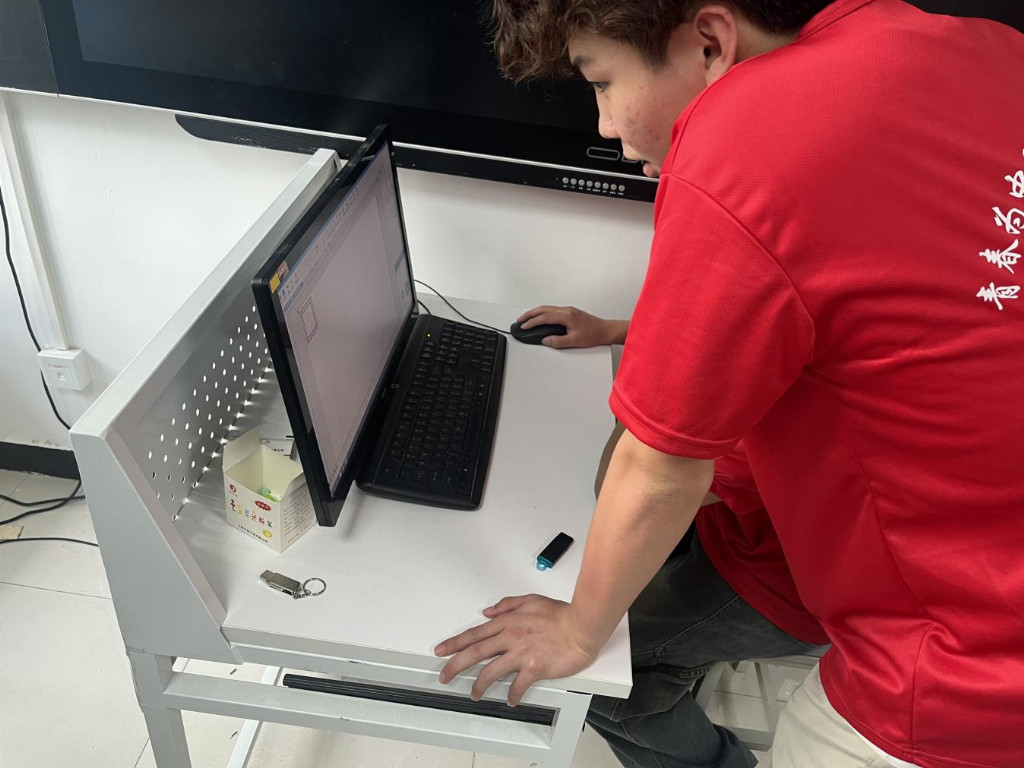

实践团成员利用3D建模进行文创探索

实践团成员依托学校先进设备与技术平台,聚焦河南安阳地区传统非遗项目,展开深度数字化实践。他们利用高精度3D扫描技术,对濒临失传的安阳大平调脸谱、青铜器器纹样、传统建筑构件等文化载体进行数据采集与立体建模,构建起珍贵的三维数字档案库,为非遗留存下“永不失真的记忆”。

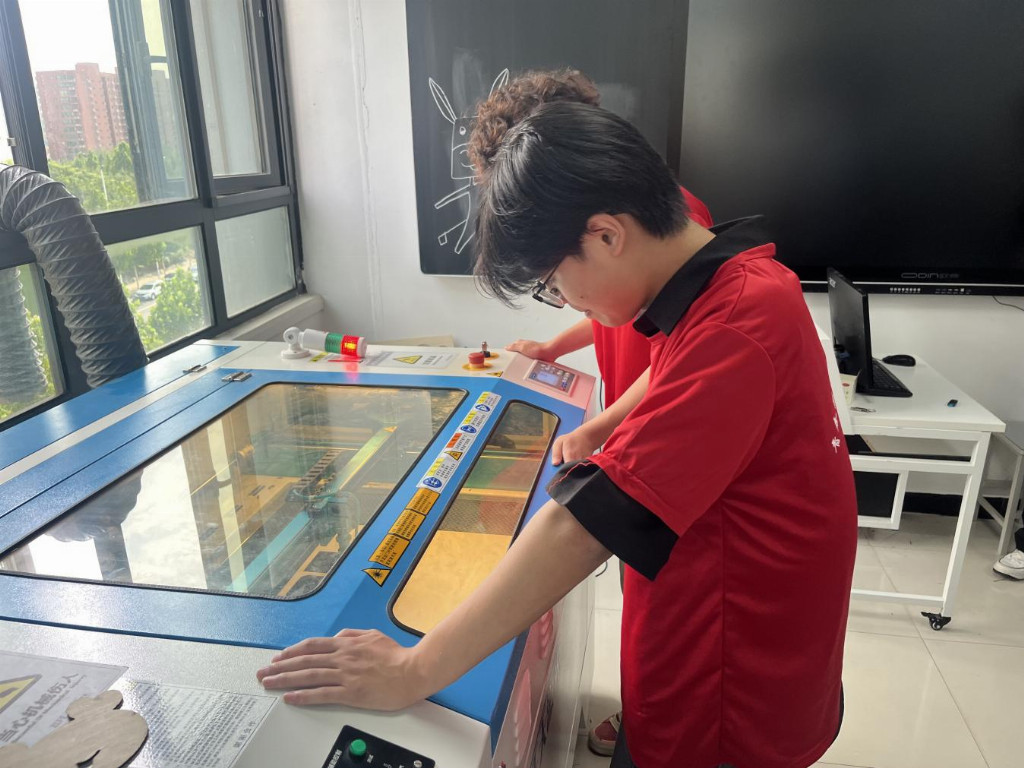

实践团利用激光切割进行文创探索

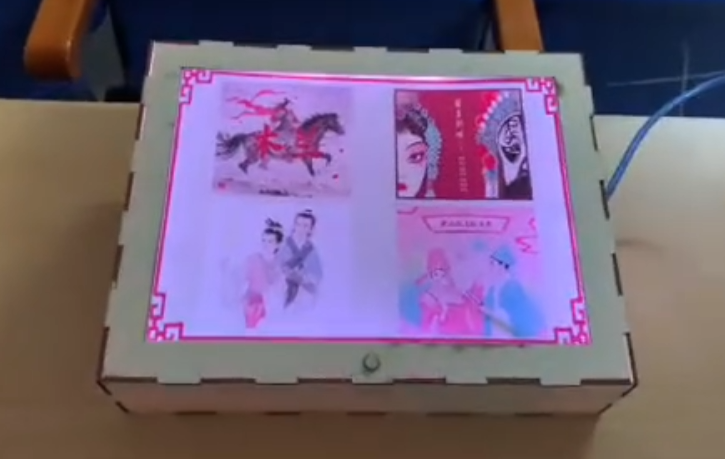

更具创新性的是,团队将数字技术延伸至活化应用环节。成员们精心设计、建模优化,运用3D打印机将安阳非物质文化遗产传统纹饰、器物元素转化为可触摸、可体验的现代文创产品,例如3D打印青铜鼎,智能交互戏曲相框等。

3D打印作品展示

智能戏曲相框展示

“豫见非遗”实践团此举不仅是技术的嫁接,更是保护理念的跃升。数字建模精准“克隆”了传统美学基因,3D打印则突破了手工复制的时空局限,大幅提升了保护与传播效率。学生们在科技实训中深化了对非遗内涵的理解,以硬核技术手段开辟了一条“科技赋能、青春接力、文化焕新”的非遗守护之路,彰显了当代青年用创新智慧激活文化遗产的独特担当。