7月9日,重庆理工大学电气与电子工程学院“E学E行”电亮津心实践团携科研利器走进江津区重庆江记酒庄有限公司,开展了一场以技术创新驱动产业升级的深度调研活动。生-化-物光纤智能感知团队携带自主研发的光电检测设备,聚焦酿酒环节微生物污染防控难题,通过光纤光谱技术为传统产业智能化转型注入科技动能。此次活动不仅展现了高校科研力量服务地方经济的实效,更以“三下乡”为纽带,探索出产学研协同发展的新路径。

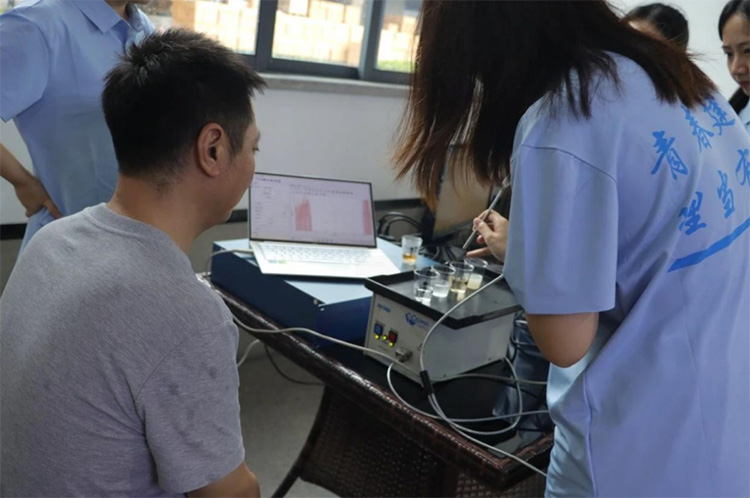

技术破题:光纤光谱精准“捕捉”生产隐患 在酒庄酿造车间技术主任的引导下,实践团深入手工精酿车间、江记酒窖及梅见年份酒库,实地调研酿酒工艺中的质量控制痛点。传统检测方法依赖人工定时取样与实验室培养,存在周期长、侵入性强等局限,难以满足现代化生产对实时性与精准性的要求。针对这一需求,科研团队展示了基于光纤光谱技术的非接触式检测方案。

“该技术通过分析微生物代谢物对特定波长的吸收特征,形成唯一‘光学指纹’,可在生物膜形成初期实现种类识别与风险预警。”团队成员赵文静介绍道。系统采用200~2000nm宽谱光源与光纤传感器,无需破坏生产环境即可原位检测罐壁、管道表面微生物污染情况,1-2分钟内完成多参数分析(包括生物膜厚度、温湿度、酸碱度等),数据实时上传至云端监控平台,为生产决策提供动态支持。

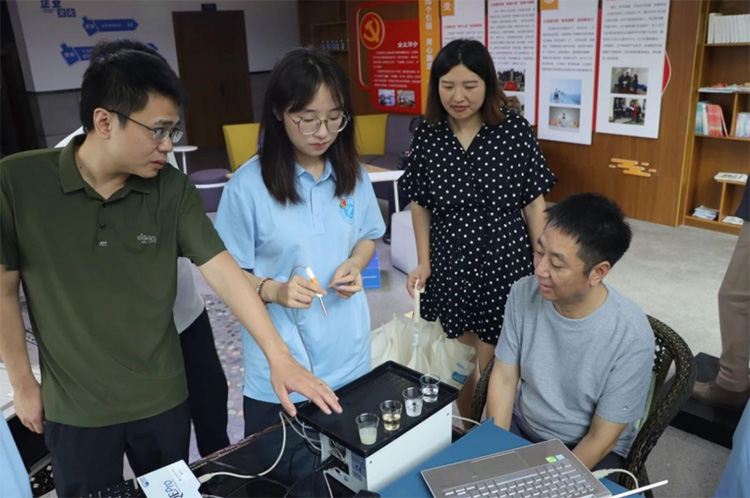

柔性赋能:科技与产业需求的“双向奔赴” 在交流环节,科研团队以“技术赋能者”的姿态阐述合作价值:“酿酒工艺中微生物活动是风味形成的核心,而生物膜的潜在风险需要更高效的管控手段。我们的技术旨在通过早期预警与数据分析,助力酒庄提升品质稳定性,实现‘零污染生产’目标。”

这一理念与江记酒庄“品质至上”的发展战略高度契合。据酒庄技术负责人介绍,企业已建立严格的清洁检测流程,但光纤光谱技术的实时性与非接触优势,可进一步优化生产效率。“例如,系统能精准定位高风险区域,避免传统清洗的过度操作,既节约成本又减少资源浪费。”双方围绕技术落地细节展开探讨,包括传感器部署优化、数据接口标准化及预警模型本地化调整,为规模化应用奠定基础。

三下乡实践:产学研融合的“乡间课堂” 作为重庆理工大学“三下乡”活动的重点板块,本次调研突破了传统社会实践的模式,将实验室技术转化为产业解决方案。学生通过参与设备调试、数据采集及工艺分析,深入理解了酿酒行业的实际需求。“在观察管道生物膜形成规律时,我们发现材质差异对微生物附着的影响,这为后续研究提供了新方向。”团队研究生黄憶表示。

与此同时,酒庄的实践经验也反哺科研创新。“企业提出的‘多场景适配’需求,促使我们优化传感器抗干扰能力,并开发便携式检测模块。”团队老师刘洋指出。这种“从生产中来,到生产中去”的闭环模式,正是“三下乡”活动深化产学研合作的生动体现。

成果转化:11项专利支撑的产业化底气 目前,该技术已形成完整的自主知识产权体系,获11项发明专利授权(其中7项实施转化)、发表28篇SCI论文(含13篇一区顶刊),并承担3项国家级、多项省部级科研项目。在江记酒庄的试点应用中,系统成功检测出多处潜在生物膜风险点,其效率与准确性获企业认可。“我们期待与高校联合申报科研项目,将技术嵌入发酵控制、陈化管理等全流程,打造‘智慧酒厂’标杆。”公司负责产品质量的刘总提出展望。

团队老师刘洋则表示,团队将进一步降低设备成本,开发适配大、中、小型酒企的轻量化解决方案。“‘三下乡’不仅是技术下乡,更是责任下乡。我们要让前沿科技真正服务于实体经济。”

行业示范:酿酒产业智能化升级的“重理工方案” 随着消费升级对品质要求的提升,酿酒行业智能化转型迫在眉睫。重庆理工大学科研团队以光纤光谱技术为核心,构建了覆盖“检测-预警-优化”的全链条解决方案,为行业提供了可复制的技术范式。

“这一实践证明,高校科研与产业需求的深度融合能释放巨大创新动能。”团队老师刘洋评价称。据悉,该技术已在国内多家头部酒企推广,未来计划通过“技术授权+联合研发”模式,助力中国酿酒产业提升全球竞争力。

此次江记酒庄之行,以“三下乡”为契机,重庆理工大学电气与电子工程学院“E学E行”电亮津心实践团用光纤连接实验室与生产线,以光谱照亮传统产业升级之路。正如实践团成员肖忠渝所言:“当青春智慧遇见匠心陈酿,我们书写的不仅是科研日志,更是新时代产学研协同创新的壮丽诗篇。”